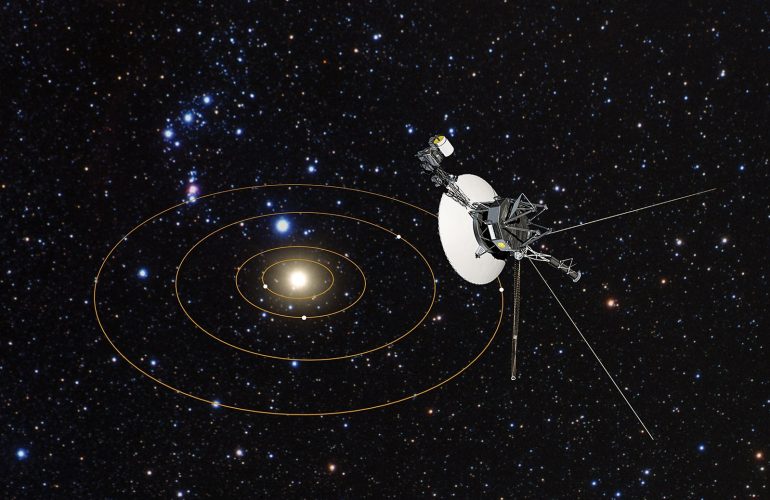

La storia dell’esplorazione spaziale umana è costellata di successi straordinari che hanno ampliato la nostra comprensione dell’universo. Uno di questi trionfi è rappresentato dalle sonde gemelle Voyager 1 e 2, lanciate dalla NASA nel 1977 con l’obiettivo di esplorare Giove e Saturno. Questi due veicoli spaziali hanno superato le aspettative, continuando il loro viaggio ben oltre il sistema solare, raccogliendo dati inestimabili sullo spazio interstellare. Di recente, Voyager 1 ha affrontato una sfida significativa che ha messo alla prova la tenacia e l’ingegno umano, dimostrando ancora una volta l’importanza e l’impatto duraturo di questa missione storica.

Dopo mesi di silenzio e trasmissioni di dati illeggibili, la sonda spaziale Voyager 1 della NASA è tornata operativa, fornendo nuovamente dati preziosi sulla sua condizione e sullo spazio interstellare che sta esplorando. La svolta è avvenuta il 20 aprile 2024, quando il team di ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA è riuscito a ripristinare parte del codice essenziale della sonda, riportandola in piena operatività

Voyager 1, che si trova attualmente a oltre 24 miliardi di chilometri dalla Terra, aveva iniziato a trasmettere dati incomprensibili nel novembre 2023, a causa di un problema legato a uno dei chip di memoria del suo sistema di sottosistema di dati di volo (FDS). Questo chip danneggiato ha impedito la corretta memorizzazione e trasmissione dei dati scientifici e ingegneristici raccolti dalla sonda

La soluzione a questo problema non è stata semplice. Gli ingegneri della NASA hanno ideato un piano per suddividere il codice corrotto in sezioni più piccole e distribuirlo in diverse parti funzionanti della memoria del FDS. Questa operazione ha richiesto un’attenta rielaborazione del codice per garantire che funzionasse correttamente nonostante fosse frammentato e collocato in varie aree della memoria

Il processo di ripristino è stato ulteriormente complicato dal tempo di ritardo nelle comunicazioni tra la Terra e Voyager 1, che è di circa 22,5 ore per inviare un segnale e altrettanto per ricevere una risposta. Questo ha significato che ogni tentativo di correzione ha richiesto quasi due giorni interi per essere verificato. Tuttavia, il 20 aprile, i segnali di ritorno hanno confermato che la sonda stava nuovamente trasmettendo dati leggibili, segnando un momento di grande celebrazione per il team di missione

Nonostante questa significativa vittoria, il lavoro non è ancora concluso. Gli ingegneri continueranno a lavorare per ripristinare completamente la capacità di Voyager 1 di inviare dati scientifici. Questo richiederà ulteriori aggiustamenti e test per assicurarsi che tutte le funzioni critiche della sonda siano pienamente operative.

Il ritorno in operatività di Voyager 1 non è solo un trionfo ingegneristico, ma anche un testamento alla perseveranza e all’ingegno umano. La missione Voyager continua a ispirare, ricordandoci che anche a distanze così vaste, la determinazione umana può superare ostacoli apparentemente insormontabili e proseguire nella scoperta dei misteri dell’universo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, potete consultare le fonti originali su

In copertina Foto: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI), CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Comments