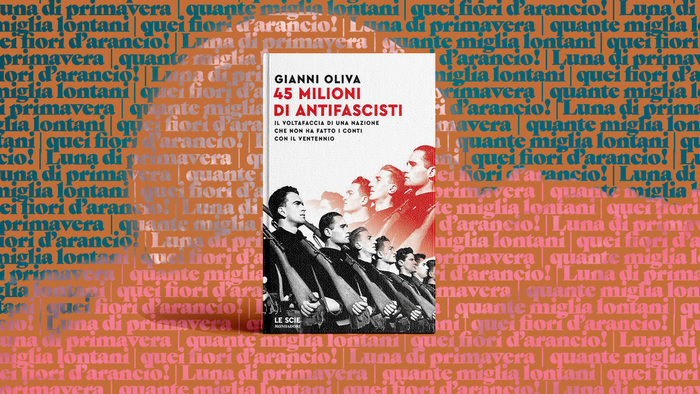

In copertina: “45 milioni di antifascisti.

Il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio”

di Gianni Oliva, Mondadori

Il concetto di antifascismo ha segnato profondamente la storia italiana del Novecento e continua a essere un punto di riferimento nel dibattito pubblico e politico del Paese. Gianni Oliva, storico con una lunga carriera di studi sulla Resistenza e sulla storia contemporanea d’Italia, ha espresso una riflessione significativa sul rapporto tra democrazia e antifascismo: “I valori democratici sono sempre antifascisti. L’antifascismo non sempre è democratico“. Questa affermazione solleva un tema di grande attualità: la distinzione tra un antifascismo che si fonda sui principi democratici e un antifascismo che, pur opponendosi al fascismo, può assumere forme illiberali o autoritarie.

L’antifascismo come principio democratico

Secondo Oliva, i valori democratici sono per definizione antifascisti, poiché la democrazia si basa su principi di libertà, pluralismo e rispetto delle istituzioni, tutti elementi incompatibili con un regime dittatoriale. Il fascismo storico, infatti, ha negato le libertà fondamentali, represso il dissenso e imposto un modello politico totalitario. In questo senso, chiunque difenda la democrazia non può che essere antifascista, in quanto rifiuta ogni forma di governo che si fondi sulla soppressione delle libertà individuali e collettive.

L’antifascismo democratico è quello incarnato dalla Resistenza italiana, che ha visto partigiani di diversa estrazione politica – comunisti, socialisti, azionisti, cattolici e liberali – uniti nella lotta contro il regime mussoliniano e l’occupazione nazista. Questa dimensione pluralista ha gettato le basi per la nascita della Repubblica Italiana e la stesura della Costituzione, che ha fatto dell’antifascismo un principio fondante della nuova democrazia.

Quando l’antifascismo si allontana dalla democrazia

Tuttavia, Oliva sottolinea che l’antifascismo non è sempre sinonimo di democrazia. Esistono, infatti, forme di antifascismo che si sono tradotte in regimi illiberali o autoritari. Il caso più evidente è quello del comunismo sovietico, che, pur essendo fortemente antifascista, ha instaurato governi dittatoriali e repressivi. Stalin, ad esempio, era “un antifascista di provata fede, eppure era violentemente illiberale”, afferma Oliva, evidenziando come l’opposizione al fascismo non garantisca automaticamente il rispetto delle libertà democratiche.

Questa riflessione può essere applicata anche al dibattito politico contemporaneo, dove il termine “antifascismo” viene talvolta usato per delegittimare posizioni politiche diverse, alimentando una polarizzazione che rischia di trasformare il discorso pubblico in uno scontro ideologico anziché in un confronto democratico.

Fateci caso: gli illiberali e i regimi autoritari tacciano di fascisti o nazisti tutti coloro che non si allineano con il loro pensiero. Lo fa continuamente Putin, lo fa in una certa misura anche Trump.

Sì, anche alcuni esponenti della sinistra estrema italiana utilizzano questa strategia retorica, accusando di “fascismo” chiunque non si allinei alle loro posizioni. Questo fenomeno si inserisce in un più ampio schema di polarizzazione politica, dove entrambe le parti cercano di delegittimare l’avversario associandolo a ideologie storicamente condannate.

Questa strategia retorica è un esempio di proiezione psicologica e, in ambito retorico, può rientrare nella strategia del “rovesciamento dell’accusa” o del whataboutism (benché quest’ultimo sia più specifico nel deviare l’attenzione su un’accusa opposta).

Più precisamente, si può definire come etichettamento strategico o etichettamento inverso, che consiste nel definire l’avversario con il termine che meglio ne demonizza la posizione, spesso accusandolo esattamente di ciò che si sta facendo. In alcuni casi, può essere considerata una forma di gaslighting politico, perché cerca di riscrivere la percezione della realtà nel pubblico.

Un altro termine rilevante è la reductio ad Hitlerum, un tipo di fallacia logica in cui si associa qualcuno ai nazisti o a Hitler per screditarlo, indipendentemente dalla validità delle sue posizioni.

L’uso dell’accusa di fascismo nella sinistra estrema italiana

Nella cultura politica italiana, il termine “fascista” ha un forte valore simbolico ed emotivo, legato all’esperienza storica del regime di Mussolini e alla Resistenza antifascista. Per questo motivo, viene spesso usato come arma retorica per screditare non solo i movimenti di destra radicale, ma anche figure e partiti che non condividono pienamente le idee della sinistra estrema.

Alcuni esempi includono:

- L’accusa di “fascismo” rivolta a politici di centrodestra (anche moderati) per le loro posizioni su immigrazione, sicurezza o economia.

- La tendenza a etichettare movimenti sovranisti o conservatori come “neofascisti” senza distinguere tra posizioni democratiche e derive autoritarie.

- L’uso del termine “fascista” per delegittimare chi critica determinate politiche progressiste, come quelle sull’identità di genere o sull’ecologismo radicale.

Perché viene usata questa strategia?

L’obiettivo di questa retorica è simile a quello di Putin o Trump, sebbene declinato in chiave opposta (“Non sono un nazista, sono l’opposto di un nazista”):

- Escludere l’avversario dal dibattito democratico, facendo passare le sue idee come pericolose e illegittime.

- Mobilitare il proprio elettorato, richiamando simboli forti della storia italiana (Resistenza, antifascismo).

- Semplificare il confronto politico, riducendolo a uno scontro tra il “bene” (progressismo, democrazia) e il “male” (fascismo, autoritarismo).

Il rischio della banalizzazione

L’uso eccessivo del termine “fascista” rischia di svuotarlo di significato, rendendolo un’etichetta generica piuttosto che una reale descrizione di tendenze autoritarie. Questo può portare a due effetti negativi:

- La perdita di credibilità dell’antifascismo, che rischia di essere percepito più come uno slogan che come una necessità storica.

- La radicalizzazione del dibattito, con la destra che si sente vittima di una “caccia alle streghe” e usa questa narrativa per rafforzarsi.

In definitiva, l’accusa di “fascismo” è diventata un’arma retorica usata da più schieramenti per eliminare il dissenso e rafforzare il proprio consenso, spesso a discapito di un confronto politico reale e costruttivo.

Il rischio della strumentalizzazione dell’antifascismo

Uno dei problemi che Oliva evidenzia è l’uso strumentale dell’antifascismo come alibi per evitare un confronto critico con il passato. Citando lo storico Rosario Romeo, afferma che la Resistenza è stata utilizzata “dalla maggioranza degli italiani per sentirsi esonerati dal dovere di fare i conti con il proprio passato”. Questo significa che l’antifascismo, invece di essere un valore attivo da coltivare attraverso la partecipazione democratica, è stato talvolta ridotto a una posizione ideologica che impedisce una riflessione più ampia sulla storia del Paese.

Oggi, a distanza di ottant’anni dalla caduta del fascismo, la sfida è mantenere vivo il significato autentico dell’antifascismo, senza trasformarlo in una categoria rigida e assoluta, ma ancorandolo sempre ai principi democratici. Essere antifascisti non significa solo opporsi a ideologie autoritarie del passato, ma anche difendere costantemente la libertà di espressione, il pluralismo politico e il rispetto delle istituzioni.

Il pensiero di Gianni Oliva invita a una riflessione profonda su come l’antifascismo debba essere vissuto nella società contemporanea. Se è vero che i valori democratici sono sempre antifascisti, è altrettanto vero che l’antifascismo non può prescindere dai valori democratici. La lezione della storia ci insegna che la difesa della democrazia non può limitarsi a una semplice etichetta ideologica, ma deve tradursi in un impegno concreto per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Solo così l’antifascismo può continuare a essere un valore attuale e universale, capace di rispondere alle sfide del presente senza tradire i suoi principi originari.

PER APPROFONDIRE

Gianni Oliva e quei “45 milioni di antifascisti”

Comments